Figuren des Widerspruchs von Michael Kunkel

Klaus Hubers «Zwei Sätze für sieben Blechbläser» (1957/58)

VON MICHAEL KUNKEL

Klaus Hubers Musik um 1960 ist oft eine introspektive, wenig auftrumpfende Charakteristik eigen; sie verströmt kaum missionarischen Eifer. In einem Zeitalter des musikalischen Aufbruchs mochte dies bei manchem den Eindruck eines in weiser Zurückgezogenheit arbeitenden Jungkomponisten hinterlassen - Hansjörg Pauli bezeichnete Hubers Musik dieser Zeit sogar als «Alterswerk»1. Sie wurde durchaus vernommen, von noch Jüngeren manchmal sogar aufgefasst als Alternative zu jenen Monumenten, die aus dem avancierten mitteleuropäischen Musikdenken der fünfziger Jahre hervorgegangen sind. Während die Vokalmusik Erneuerung in historischem Ausmass erfuhr, entdeckte Huber mit Des Engels Anredung an die Seele (1957) und Auf die ruhige Nachtzeit (1958) seine Spezialität im Genre der Kammerkantate. Unter ihrem Einfluss komponierte etwa der 22jährige Heinz Holliger seine kleine Kantate Erde und Himmel (1961) nach Gedichten von Alexander Xaver Gwerder und legte damit den Grundstein einer Entwicklung der Vokalkomposition, die über Glühende Rätsel (1964), Beiseit (1990) und Puneigä (2000/02) bis in unsere Tage reicht. Ältere, wie beispielsweise Erich Schmid und Victor Desarzens, setzten sich früh für Hubers Musik ein. Hubers Rubrizierung seines Schaffens 1957-64 unter der Kategorie «Erster Durchbruch»2 bezieht sich auf die Prämierung von Des Engels Anredung an die Seele bei den IGNM-Weltmusiktagen 1959 in Rom. In damaligen Berichten spiegelt sich tatsächlich eine gewisse Euphorie um das relativ frühe Wirken von Klaus Huber. Die Apologie entbehrte des Kontrapunkts der Ablehnung seitens der reaktionären Kritik (zumal in der Schweiz) selbstverständlich nicht.

Allein die Musikologie blieb wieder einmal müssig. Beiträge zur Aufarbeitung von Klaus Hubers Schaffen um 1960 sind Mangelware. Hans Oesch, Hansjörg Pauli und Andres Briner lieferten wichtige kleine Bestandsaufnahmen3; Kjell Kellers grosser Vorstoss blieb bislang ohne Fortsetzung.4 Aufmunternd wirkt immer die Zuflucht zum Induktiven: die «Erkenntnis jeder Kleinigkeit [...] genüge zur Erkenntnis des Allgemeinen.»5 Meine Überlegungen kreisen um eine zum Ende der Fünfziger entstandene «Kleinigkeit»: Die Zwei Sätze für sieben Blechbläser (1957/58), die zusammen mit den beiden Kammerkantaten ein werkchronolgisches Triptychon bildet. Einige Merkmale von Hubers Komponieren dieser Zeit können am Beispiel der Zwei Sätze für sieben Blechbläser vielleicht deutlich gemacht werden.

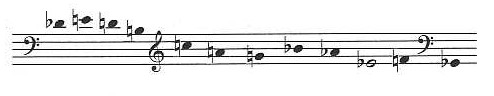

CHIASMOS

In einem Rundfunk-Portrait aus dem Jahr 1962 hat Hansjörg Pauli einen verlässlichen Katalog mit Kriterien zum Frühwerk Klaus Hubers aufgestellt (das aus damaliger Perspektive zur Abgrenzung vom Jugendwerk auch als «reifes Werk» bezeichnet wird). Als konstruktive Eigenschaften gelten hier vor allem «zentrisymmetrische Strukturen»6 und reihenmässig organisierte Tonhöhenverläufe. In den Zwei Sätzen für sieben Blechbläser sind beide Merkmale sehr klar ausgebildet; die Anlage beider dreiteiliger Sätze ist symmetrisch disponiert: Immer gruppieren sich zwei spiegelsymmetrisch aufeinander bezogene Aussenteile um ein Satz-Zentrum. Im ersten Satz verengt sich der volle Bläsersatz zur geringstimmigen ruhigen Mitte, um wieder grossen Stimmumfang und starke Intensität zu entfalten; im zweiten Satz wächst Polyphonie aus einer Hornstimme und bildet sich nach einem bewegten Zentrum wieder zurück. Beide Satzformen verhalten sich damit komplementär. Das Werk hat eine Zwölftonreihe, die erstmals vollständig im Zentralteil des ersten Satzes erscheint (Takt 19ff.):

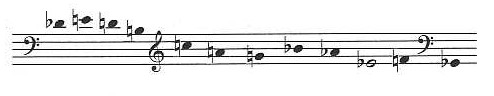

Ein wesentlicher struktureller wie formbildender Impuls geht aus vom Gebilde, das im Zentrum des zweiten Satzes liegt und das in der Partitur durch den Titel «Der Kreisel» besonders gekennzeichnet ist. Diese «vehemente Bewegung an [sic!] Ort»7 gleicht in seiner konzeptuellen Statik den «Herzstücken» der beiden Kammerkantaten Des Engels Anredung an die Seele und Auf die ruhige Nachtzeit. Die Struktur des Kreisels spiegelt sich um eine Achse in der Mitte von Takt 27. In Stimmführung und Intervallik offenbart sich sein chiasmatisches Wesen: Zum Beispiel liegen Ganzton und Kleinterz der Hörner in Takt 23 genau über Kreuz. (Siehe Notenbeispiel)

Der Chiasmos ist die entscheidende Vorgabe für die doppelzyklische Anlage der Zwei Sätze für sieben Blechbläser, von denen Hansjörg Pauli gesagt hat, dass sie sich zueinander verhalten «wie Positiv und Negativ einer photographischen Platte»8: Im ersten Satz verengen sich die Aussenteile zu einer «stillen» Mitte, im zweiten Satz laufen die ruhig umgrenzten Aussenteile auf das «Molto agitato» des «Kreisels» zu; im ersten Satz ist der zentrale Teil lang, die Aussenteile kurz, im zweiten Satz der zentrale Teil kurz und die Aussenteile lang; das Zentrum des ersten Satzes und die Aussenteile des zweiten Satzes sind reihengebunden, die Aussenteile des ersten Satzes und das Zentrum des zweiten Satzes nicht.

Soweit ragt das Werk nicht besonders aus dem Gros seinerzeitiger Kompositionsweisen hervor. Zumal bei den Pionieren serieller Kompositionstechnik ist zunächst ein Zutrauen zur symmetrisch verspiegelten Form erkennbar. Die Virulenz zyklischer, sozusagen gattungsanonymer Gebilde entsprach dem Wunsch nach traditionell unbelasteter Formung, den auch Klaus Huber spürte: «Der Gebrauch von Symmetrien entspringt auch einem formalen Bedürfnis. Ich wollte keine traditionellen Formen, welcher Art auch immer, benutzen. Es war verlockend, in Hinblick auf die Konstruktion neuer, aber gleichzeitig harmonischer Formen mit Symmetrien zu arbeiten. Das habe ich sehr konsequent durchgeführt.»9 Schon Karlheinz Stockhausens Kreuzspiel (1951) und Pierre Boulez' Polyphonie X (1951) trugen das Prinzip in den Titeln. Der Kult um die späte Musik Anton Weberns verband sich nicht zuletzt mit der Idee eines aperspektivischen, umfassend symmetrisierten Zeit-Raums. Es war keine banale Epoche. Der wesentliche Teil der in den fünfziger Jahren entstandenen Musik verdankt sich freilich weniger der Einlösung der Modelle als ihrer produktiven Relativierung - erst jüngst wurde aufgezeigt, dass Mauricio Kagel die umfassende Dynamisierung eines palindromischen Sprachkomplexes in Anagramma (1957/58) in bewusstem Rekurs auf die konsequent symmetrische Reihengestalt aus Weberns Streichquartett op. 28 gestaltete.10 Obschon viele von Hubers frühen Werken symmetrisch angelegt sind, um statische Zeit-Zentren kreisen und auch der zweite der Zwei Sätze für sieben Blechbläser ein Herzstück leerer Zirkulation hat, das form- und strukturbildende Konsequenzen zeitigt, setzt auch seine kompositorische Arbeit an der Problematik solcher «Nullformen» erst an. Selbstverständlich kann das Hören aus dem Zeit-Lauf nicht ausbrechen. Vor diesem Hintergrund hat Huber selbst auf das Problemfeld aufmerksam gemacht.11 Die Ebenen von Proportions-Dauern, chronometrischer, erlebter und geschichtlicher Zeit können nicht zur Deckung gebracht und auch nicht einem übergeordneten Spiegelprinzip unterworfen werden. Damit arbeitet Huber. Seine Musik funktioniert nicht nach Plan, Symmetrien werden in ihr nicht strukturell abgegolten. Wer die Zyklizität der Zwei Sätze für sieben Blechbläser etwas näher betrachtet, bemerkt rasch, dass die wesentliche kompositorische Aktivität weniger im Abwägen von Gleichgewichten als im Einstellen von Unschärfen, in der Artikulation von Interferenzen, Asymmetrien liegt. Das zeitlich Gerichtete und Ungerichtete, sowie statische und dynamische Satztypen werden auf beinahe unversöhnliche Art aufeinander bezogen.

REIHE ALS ZERRSPIEGEL

Man beachte die Zwölftonreihe. Obwohl sie sich mitten im Fadenkreuz der formalen Konstruktion des ersten Satzes befindet, löst sie die formale Symmetrie in ihrer Struktur keineswegs ein. Im Gegenteil: Es wird keine palindromische, umkehrbare Serie wie oft in Weberns Spätwerk verwendet, um den Spiegelteilen als gut geöltes Gelenk zu dienen. Ab Takt 19 erscheint vielmehr ein dreiteiliges Gebilde, dessen Glieder syntaktisch aufeinander bezogen sind: Position 1-4 und 6-8 als trochäisch akzentuierte isokolische Motiveinheiten (anhemitonische Kleinterz/Ganzton-Intervallik), die mit Position 5 wie durch ein Komma unterteilt sind, Position 9-12 als im Bläsersatz ausfasernder Abgesang12; die einzelnen «Durchläufe» sind mittels einer Tiefton-Interpunktion (Tuba) markiert. Diese Reihe ist keine abstrakte strukturbildende Matrix; sie ist nicht «Gesetz», sondern Melos. Im Mittelteil des ersten Satzes materialisiert sich kein chiasmatischer Imperativ in rückläufig permutierter Gestalt; stattdessen neigt sich das Melos der Stille zu. Die Originalform der Reihe wird zunehmend aufgelöst, bis sie in ihrem «fünften Durchlauf» ab Takt 39 in einem Klangfeld fast zum Stillstand kommt: Das Melos wird verwandelt in einen das ganze Ensemble zart umfassenden Komplex aus Terzen-Klängen und Quart-Signalen. Eine harmonische Verschränkung ehemals tonal assoziierter Klang-Elemente liegt hier auf der Hand. Mit den gedämpften Horn-Rufen aspektiert Huber einen instrumentalen Topos auf äusserst dezente Weise. Diese Impulse kommen mit der finalen Ton-Repetition der Tuba zum Stillstand. An diesem Punkt ist die Musik in der Schwebe. Vielleicht vergegenwärtigt Huber an dieser Stelle eine andere Webern-Erfahrung: «In vielen Werken Weberns, ganz besonders in den frühen Kleinformen von op. 7 bis 11, werden wir einer so intensiven Beeinflussung unseres (tagtäglichen) Zeitgefühls ausgesetzt, dass Gegenwärtigkeit, eine Immanenz reiner Zeit, in den Vordergrund rückt. Die Zeit nicht mehr, sie fliesst nicht länger dahin, sie steht in gewissem Sinn. Es ist, als ob wir den Atem anhalten müssten.»13 Wenn die Reihe in ihrer ursprünglichen Erscheinungsform in Takt 38 dann doch wiederkommt, verzweigt sich das zweite Terz-Ganzton-Motiv auf den ganzen Bläsersatz.

Im Mittelteil des ersten Satzes findet eine Reihendissoziation statt, indem reihengebundenes Melos sich zum Klangfeld öffnet. Dies entspricht einer Überlagerung von symmetrischer Form und prozesshaftem Konzept, die Huber selbst erst in seinem Werk ... ohne Grenze und Rand ... für Viola und kleines Orchester (1976/77) verwirklicht sieht; eine «langsame Transformation des Materials»14 kennzeichnet schon die Zwei Sätze für sieben Blechbläser. Ihre symmetrische Hülle wird durch den Prozess der Reihentransformation destabilisiert. Die Reihe wirkt auf die Aussenteile wie ein Zerrspiegel: Läuft der Tontrichter des ersten Teiles geradewegs auf die erste Reihen-Position des zu, hat er sich in Takt 42 von Position 12 fis aus wieder spiegelverkehrt zu öffnen. Das umgedrehte Spiegelbild erscheint somit eine Quinte zu tief15 und erblindet lange vor dem Erreichen des ersten Beginns: Der Rücklauf dringt nicht weiter als bis zum Klanggeschehen von Takt 12 vor (Takt 48/49). Der «verpasste» Beginn ist durch die in Takt 19ff. zu Tage tretende Reihengestalt übrigens deutlich geprägt: Das zeigt sich in der trochäischen Akzentuierung des ersten Beginns durch die Trompeten; ferner entspricht das hier im Tonraum entfaltete Hexachord (g-a-h-c-d-e) weitgehend den Tönen der ersten Reihenhälfte (Position 1 - des - erscheint erst in Takt 16 in enharmonischer Maskierung), während die Positionen 8-12 erst nach Takt 5 auszumachen sind. Der für eine eindeutige Symmetrie erforderliche Kontrast zwischen reihenzugehörigen und reihenunabhängigen Teilen ist somit verwischt.

KANONS ZUM RAND

Die Zwei Sätze für sieben Blechbläser sind ohne Zweifel ein Beitrag zur Erforschung «randständige[r] Möglichkeiten der Dodekaphonie»16, die auch in den Aussenteilen des zweiten Satzes gebraucht werden. Aus der Umkehrung der Reihe soll eine zunehmende Verdichtung des Satzes entwickelt werden, die bis an die äussersten Registergrenzen stösst, um dann in die Strukturform des «Kreisels» umzukippen. Nach Massgabe der zentralen Idee des Chiasmos wird in einer ersten Phase (Takt 1-4) mit den vier klassischen Permutationssorten operiert: Umkehrung auf as wie Originalgestalt auf cis erscheinen und verlaufen krebsgängig. Das Verhältnis der Transpositionsstufen ist aus einer Spiegelung der Verhältnisse im ersten Satz gewonnen (nimmt die Spiegelumkehrung des zweiten Aussenteils dort seinen Ausgang von der Unterquint fis/ges der ersten Position des/cis, geht der zweite Satz von der Oberquint as aus). Eine Besonderheit liegt darin, dass Original und Krebs teils enggeführt werden, also einen Krebskanon bilden. Das ist die entscheidende Vorgabe für die weitere Entwicklung dieses Teils, wobei die Kanons und Umkehrungsformen sich keineswegs einfach entfalten: In dem Moment, in dem in Phase 2 (Takt 4-10) die Imitation der geraden Reihengestalt auf d in der ersten Posaune einsetzt, tritt die zu imitierende erste Trompete in Takt 6 in einen Primkanon zur zweiten Trompete mit einer abgewandelten Umkehrungsform auf b ein, die ihrerseits in den kanonisch geführten Hörnern im Krebs erscheint. Auf diese Weise wird in dieser Phase ein Kanon durch zwei andere, sich im Krebsverhältnis befindliche Kanons durchkreuzt. Noch komplizierter wird es in der dritten Phase (Takt 10-16): Relativ umstandslos erkennbar ist ein Krebskanon, der von einer Umkehrungsform auf a ausgehend durch sämtliche Stimmen wandert und bald vielfache Reihenlektüren ermöglicht. Wesentlich ist, dass die Auflösung oder Ambiguisierung der reihenmässig determinierten Verläufe nicht einhergeht mit einem Schwund an Gestalt. Im Gegenteil: Vor allem die Ganzton-Kleinterz-Wendung konkretisiert sich, rückt als expressive Figur in den Vordergrund. In Phase 4 (Takt 16-22) ist im ersten Horn eine Umkehrungsform auf fis vernehmbar, die im zweiten Horn krebsgängig erscheint, während der Satz zu seinen äusseren Klanggrenzen hinstrebend auseinanderreisst.

HEMMUNGEN

Der Reihe misst Huber keine Bedeutung als solche zu. Der unorthodoxe Umgang mit ihr vollzieht sich in ihrer Beschädigung, ja Suspension. Vergleichbar sind die durch gehaltene Klänge interpunktierten Aussenteile des zweiten Satzes mit dem Prozess der (ebenfalls interpunktierten) Reihendissoziation im Mittelteil von Satz I. Die chiasmatischen Analogien materialisieren sich hier im Verfehlen der strukturellen Vorgaben. Kann in den Aussenteilen des ersten Satzes eine vollständige Spiegelung nicht gelingen, schiesst der Krebsgang des letzten Teils von Satz II (Takt 32-55) über sein Ziel hinaus: Eine angehängte Kadenz entgrenzt die Form, führt gleichzeitig zurück zur ersten Reihenposition des und reimt beide Satzschlüsse auf einen Ton (am Schluss des ersten Satzes in enharmonischer Differenzierung als cis). Die kontrastierenden Typen von Aussenteil und Zentrum verhalten sich nicht starr antithetisch, sondern sind Teile eines auf virtuelle Zyklizität, virtuelle Statik ausgerichteten dynamischen Ganzen. Selbst im statischen Zentrum herrscht nicht Einhelligkeit. Der Kreisel dreht sich ungehemmt nur einen Augenblick lang. Nach der kleinen Pause in Takt 24 häufen sich die Unregelmässigkeiten: Es kommt zur Vermischung von punktuellen und axialen Symmetrieformen, zur Verschiebung der zu spiegelnden Minima und Maxima. Die Konstruktion taumelt «wie ein Kreisel unter einer ungeschickten Peitsche.»17 Der Chiasmos ist nicht allein ordentliche, struktur- und formbildende Funktion, sondern erscheint auch als eine Figur des Widerspruchs18. Das äussert sich in der gestischen Vehemenz des statischen Bewegungstypus des Kreisels. Die leere Drehbewegung vollzieht sich auf ausserordentlich hohem energetischen Niveau. Der konzeptuellen Ungerichtetheit der hohlen Strukturform «widerspricht» die gestische Intensität ihres Vortrags. Im äusserst knappen Festhalten am Konzept eines perpetuum mobile wird dessen latente Kontinuität verworfen. Es ist der irreguläre Aspekt dieser Kreisel-Konstruktion, der schon im Stimmtauschverfahren des ersten Beginns sehr deutlich zur Geltung kommt: Drei jeweils zweitönige Stimmtauschgruppen durchkreuzen einander. Es versteht sich, das auch dieses Prinzip nicht genau eingehalten werden kann: In Takt 3-4 schert die erste Trompete aus im Vortrag eines «fremden» Tonmaterials (c-h, erstes Horn, erste Posaune).

VERHÄLTNISSE

Die Symmetrien der Zwei Sätze für sieben Blechbläser sind windschief, das heisst: charakteristisch. Das Werk hat eine musikalische Zeitform, die vom Misstrauen gegen eine «objektive Gesetzesmusik»19 geprägt ist und ihr widersteht; es ist eine Musik mit Eigenzeit, die sich dagegen sperrt, sich im Gleichmass der grundierenden Modelle einzupendeln. Der kompositorische Fokus dieser Musik ist gerichtet auf die strukturellen Widersprüche ihrer «regulären» Konstituenten. Eine Bedeutung des «Kreisels» offenbart sich im Wunsch, ihn wegzuwerfen. Form entsteht wenn nicht im offenen Bruch der Gesetze, so doch in ihrer Relativierung. Franz Kafka war besessen von Vokabeln der Vieldeutigkeit: «scheinbar», «vielleicht», «wahrscheinlich», «gewissermassen» ... - um 1960 waren das auch Klaus Hubers Worte. Die Zwei Sätze für sieben Blechbläser artikulieren Widerspruch noch nicht im grossen «Ausbruch des tragischen Gefühls».20

Wie andere Werke Hubers dieser Zeit sind sie an einer fruchtbaren historischen Schnittstelle angesiedelt. Den Einfluss des «verlängerte[n] Mittelalter[s]»21 - damit ist die Kontinuierung Perotins, Machauts, Dufays durch Strawinsky und Webern gemeint - macht sich ebenso bemerkbar wie eine kritische Auffassung zeitgenössischer Strömungen. Es ist womöglich bezeichnend, dass Huber seine Webern-Erfahrung mit «Berg-Worten» erzählt22: Sie entsprach offenbar nicht dem angenommenen Standard. Aktuell war für Huber beileibe nicht einzig dieser «andere» Webern. In der Phrasierung der Ganzton-Kleinterz-Gruppe erscheint Béla Bartóks Akzent, mit dessen Umfeld Huber durch den Geigenunterricht bei Stefi Geyer früh in Berührung kam, als wesentlicher Artikulationsmodus der Reihe; und vielleicht ist die chiasmatische Form eher den Bartókschen Bögen verpflichtet als den Kreuzspielen Darmstadts - auch an die Vorliebe von Hubers Kompositionslehrer Boris Blacher für symmetrische Formbildung sei hier erinnert.23 Der architektonische Aspekt dieses musikalischen Formtyps ist von grosser Bedeutung. Hier äussert sich zweifellos Hubers immense Wertschätzung für die sakrale Musik Igor Strawinskys, der sich im Canticum Sacrum ad honorem Sancti Marci nominis (1955) am fünfteiligen Kuppelbau von San Marco orientierte - die gerne hervorgehobene Ritualität von Hubers Kammerkantaten hat hier einen Ursprung. Andere Hinweise auf Hubers starke Prägung durch Strawinsky finden sich in den Zwei Sätzen für sieben Blechbläser zuhauf. Die mosaikartige Anordnung von Motivzellen zu Beginn, ihr insgesamt «diatonischer» Duktus lassen solches einfach erkennen. Besonders die Behandlung des Bläsersatzes wirft eine Frage auf, die sich Stephen Walsh angesichts der Symphonies d'instruments à vent stellt: «is it pure sonority or is there a harmonic effect?»24

... VOLLER FIGUR

Der «avantgardistische» Imperativ einer Suspension unmittelbar sprachanaloger Gestaltungsprinzipien, bilderstürmerische Anwandlungen wirkten sich auf Huber nicht konsequent aus: Die Zwei Sätze für sieben Blechbläser sind voller Figur. Chiasmos und Kreisel werden nicht allein als «Modell» aufgefasst; Huber bedient sich der Zeichen auch im Vertrauen auf ihre rhetorische, musiksprachliche Kraft. Dies zeigt sich in den Drehfiguren des Beginns, die Pauli zum typischen Vokabular Hubers rechnet.25 Sie sind ohne weiteres als Kyklosis oder Circulatio identifizierbar, die Walter Simon Huber, Klaus Hubers Vater, in seiner Studie über die Motivsymbolik bei Heinrich Schütz hervorhebt.26

Selbstverständlich sperren sich andere Figuren gegen die formale Tendenz zur Umkehrbarkeit. In einem rhetorisch begründeten Form-System sind Anabasis und Katabasis unaustauschbar. Walter Simon Hubers wesentliches Kriterium zur Bestimmung des Symbolgehalts von Motivgruppen liegt gerade darin, ob diese fallen oder steigen. Diese «Ballistik» bestimmt den Gehalt, gegebenenfalls die «Aussage», «Bedeutung» einer Figur: «Curva passionis» und «Curva benedictionis» sind nicht parametrische Funktionen einer virtuellen «Grundgestalt». Die Nicht-Identität musikalischer Figuren in ihrem Rücklauf, in ihrer Umkehrung nutzt Klaus Huber in den Zwei Sätzen für sieben Blechbläser aus. In den Aussenteilen der Sätze spielt nicht die gleiche Musik. Die Struktur muss neu intoniert werden.

Das ist höchst ohrenfällig: Der Sext-Sprung aufwärts der Trompeten in Takt 39f. des zweiten Satzes beispielsweise «sagt» etwas anderes als ihre «Gegen-Wendung» in Takt 14f. Entsprechend bedürfen die Verläufe beider Sätze der Modifizierung, der Spezifizierung, kurz: Der Artikulation. So sind im ersten Satz die mosaikhaft angeordneten, in unterschiedlichen Konstellationen aufeinandertreffenden Einzelfiguren im Spiegelteil nicht mehr abrufbar: Sie wurden mit der Verengung des Tonraums tatsächlich ausgelöscht. Wieder zeigt sich Hubers Nähe zum Komponieren des späten Strawinsky, der sich in seiner Arbeit mit reihenartigen oder sonstwie regelmässigen Gebilden nicht der Struktur unterordnet, sondern sie intoniert, sie konkret macht, wie etwa im Ricercar II der ebenfalls symmetrisch überformten Cantata (1952) - im Cantus cancricans kann die via dolorosa nicht rückwärts beschritten werden.

KREUZ ODER CRUX?

Zum Figürlichen in Klaus Hubers früher Musik zählt auch die Vergegenwärtigung traditioneller Tonalitäten. In den Zwei Sätzen für sieben Blechbläser tritt besonders deutlich die Tonalität es hervor: So geht die expressive Ganzton-Kleinterz-Zelle der Reihe letztlich auf die (auf as zielende) «es-moll-Wendung» der Hörner in Takt 6f. zurück; im stillen Zentrum des ersten Satzes klingt es in Konjunktion mit g (Takt 34ff.); zudem ist der Ton es bei der Exposition der Reihe gleich vierfach hervorgehoben (Takt 21). Viele andere Beispiele liessen sich anführen. Es-moll gilt als Todes-Tonart, wodurch zumal in Verbindung mit der in den Zwei Sätzen für sieben Blechbläser virulenten Chiasmatik Passionstopik impulsiert erscheint. Gleichwohl sind die Zeichen, die Morpheme in dieser Komposition nicht auf nur eine bestimmte Bedeutung, einen Symbolgehalt festgelegt. Scheinbar unversöhnliche Tendenzen, eine «avantgardistischer» Ikonoklastik verpflichtete Technik und das Vertrauen auf ein traditionelles Repertoire musikalischer Sprachzeichen, bestehen in diesem Werk. Ein besonderer Reiz der Zwei Sätze für sieben Blechbläser liegt darin, dass sich ihr Sprachcharakter auf musikalische Weise konstituiert, dass die musikalische Struktur nicht durch Textbezogenheiten und andere eindeutige semantische Analogschlüsse determiniert wird, wodurch ihr Eigenklang starke Verbindlichkeit erhält. Es ist das einzige Werk dieser Schaffensphase, in dem Huber auf religiöse oder mystizistische verbale Implizierungen völlig verzichtet, mithin «Sakralität» aber durchaus artikuliert. Bereits in den Drei Sätzen in zwei Teilen für Bläserquintett, die 1958/59 unmittelbar nach den Zwei Sätzen für sieben Blechbläser entstanden, figuriert der Kreisel als «Crux», ist er in Verbindung mit dem Choral «O hilf, Christe, Gottes Sohn» eindeutig als Tonbild der Kreuzigung ausgewiesen. Dieses Sujet blieb für Klaus Huber aktuell zum Beispiel in seiner grossen Orchesterkomposition Tenebrae (1966/67)27 und auch in der Oper Schwarzerde (1997-2000).28

Entscheidend für die weitere Entwicklung Hubers blieb eine bewusste Durchdringung zeitlicher Horizonte in der kompositorischen Arbeit. Wie sich diese Tendenz im späteren Schaffensgang auswirkte, ist bekannt. Huber beschied sich nicht nur mit kleinsten Kleinigkeiten; mit den grossen Problemen sich zu beschäftigen, erschien ihm nicht immer unökonomisch. In Werken wie Cujus legibus rotantur poli (1960) oder Tempora (1969/70) avanciert das kleine Wellenspiel des «Kreisels» zum zentralen Entfaltungsmittel grosser formaler Zusammenhänge. Um den Kammersatz Senfkorn (1975) gruppierte sich Hubers grösstes Oratorium Erniedrigt - geknechtet - verlassen - verachtet ... (1975/78-1981/82), dessen nunmehr semantisierte Strukturformen29 in den Zwei Sätzen für sieben Blechbläser durchaus angelegt sind. Vielleicht bedurfte die Artikulation späterer Monumentalformen der Erkenntnis der Möglichkeiten und Unmöglichkeiten symmetrischer Formung im Kleinen.

1 Hansjörg Pauli, «Die frühen Werke», in: Klaus Huber, Bern 1989, S. 63

2 Vgl. Klaus Huber, Umgepflügte Zeit – Schriften und Gespräche (hg. von Max Nyffeler), Köln 1999, S. 114

3 Vgl. Hans Oesch, «Klaus Huber», in: SMZ Mai/Juni 1961, 101. Jahrgang, S. 12ff.; Hansjörg Pauli, «Die frühen Werke», S. 58ff; Andres Briner, «Die Reise ins Ungewisse. Ein Versuch der Annäherung an das Schaffen von Klaus Huber», in: SMZ Januar/Februar 1974, 114.Jg., S. 6ff

4 Kjell H. Keller, Aspekte der Musik von Klaus Huber, Dissertation, Bern 1976

6 Franz Kafka, [Der Kreisel], in: Ders., Zur Frage der Gesetze und andere Schriften aus dem Nachlass in der Fassung der Handschrift, Frankfurt a.M: Fischer 1994, S. 176f

7 Hans Oesch, «Klaus Huber», S. 16

8 Hansjörg Pauli, «Die frühen Werke», S.62

9 Klaus Huber, «Ich glaube an die Bedeutung des Herzens und der Liebe...» – Gespräch mit Philippe Albèra, in: Ders., Umgepflügte Zeit, S. 108

10 Vgl. Matthias Kassel, «Das Fundament im Turm zu Babel – Ein weiterer Versuch, Anagramma zu lesen», in: Mauricio Kagel, Musik-Konzepte 124 (Neue Folge, hg. v. Ulrich Tadday), München 2004, S. 5ff

11 Vgl. etwa Klaus Huber, «Ich glaube an die Bedeutung des Herzens und der Liebe...», S. 109; Klaus Huber, «von Zeit zu Zeit. Zum Problem kompositorischer Zeit», in: Ders., Umgepflügte Zeit, S. 67ff

12 Rein strukturell kann die Reihe als eine Abfolge von drei Viertongruppen aufgefasst werden, die ein Ganzton/Kleinterz-Modell permutieren.

13 Klaus Huber, zitiert nach: Andres Briner, «Die Reise ins Ungewisse», S. 8

14 Klaus Huber, «Ich glaube an die Bedeutung des Herzens und der Liebe...», S. 108

15 Die Quinttransposition bewirkt allerdings einen gewissen Ausgleich im Gesamtambitus: ZIeht sich der Ambitus des ersten Aussenteiles von a2/As zu des1 zusammen, vollzieht sich die Öffnung spiegelverkehrt von fis nach B/h2 – diese Positionen markieren wesentliche Punkte der chiasmatischen Disposition. Die Symmetrieachse verläuft zwischen b und a; eine «exakte» Spiegelung ginge von e aus.

16 Hansjörg Pauli, «Die frühen Werke», S.60

17 Franz Kafka [Der Kreisel], S.177

18 Diese Funktion entfaltet die Figur bei Huber später aufs Emphatischste: «Il manifesto titelte [zu Beginn des Angriffs der USA auf den Irak 2003]: EIN KRIEG GEGEN DIE WELT, EINE WELT GEGEN DEN KRIEG und begann die Zeitung von vorne wie von hinten: Meldungen über den Irakkrieg beginnen auf SEite eins, die Meldungen und Reflexionen über den Weltwiderstand auf der letzten Seite, retrograd inversus, von hinten nach vorn. Grossartig: das ist strukturelle Semantik, die zu sprechen versteht! Resistenza, Widerstand.» Klaus Huber, Ein Krieg gegen die Welt – eine Welt gegen den Krieg, Typoskript, leicht verändert abgedruckt in: Basler Zeiutng, 23. März 2003, S.33

19 Klaus Huber, «Oratio Mechthildis», in: Ders., Umgepflügte Zeit, S. 405

20 Klaus Huber, «Ich glaube an die Bedeutung des Herzens und der Liebe...», S. 109

21 Ebd. S.106

22 «Es ist, als ob wir den Atem anhalten müssten», zitiert nach: Andres Briner, «Die Reise ins Ungewisse», S. 8; vgl. Alban Berg, Wozzeck, I.Akt/2, Takt 282ff

23 Vgl. etwa Boris Blachers Kompositionen Ornamente – Sieben Stunden über variable Metren für Klavier (1950), Nr. 7; Music for Cleveland für Orchester (1957)

24 «[...] in the Symphonies [...] the chording is a crucial additional aspect of the music's sonority: timbre an harmony are hard to separate.» Stephen Walsh, The Music of Stravinsky, London / New York 1988, S. 104f

25 Vgl. Hansjörg Pauli, «Die frühen Werke», S. 62

26 Vgl. Walter Simon Huber, Motivsymbolik bei Heinrich Schütz: Versuch einer morphologischen Systematik der Schützschen Melodik, Basel 1961, S.132

27 Vgl. Matthias Kassel, «Klaus Huber: Tenebrae (1966-67)», in: Felix Meyer (hg), Settling New Scores – Music Manuscripts from the Paul Sacher Foundation, Mainz etc. 1998, S. 285ff

28 Vgl. dort die grafische Ausgestaltung des «konkretistischen Einsturzes» in der dritten Sequenz, Partitur S. 72, und das unmittelbar anschliessende chorische «Tenebrae»; siehe auch «Klaus Hubers Oper Schwarzerde. Der Komponist im Gespräch mit Anton Haefeli», in: Hermann Danuser (hg), Musiktheater heute. Internationales Symposion der Paul Sacher Stiftung Basel 2001 (Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung Band 9), Mainz etc.: Schott 2003, S. 377ff

29 Zum Begriff der «strukturellen Semantik» vgl. Max Nyffeler, «Klaus Huber: Erniedrigt – Geknechtet – Verlassen – Verachtet», in: Melos 1/1984, S. 17ff

Literaturhinweise

- Gratzer, Wolfgang: Finis, non finis : Klaus Hubers ... inwendig voller Figur ... , in: Carmen Ottner (Hrsg.), Apokalypse: Symposion 1999, Wien: Doblinger 2001, S. 312ff.

– Huber, Klaus: Gegen die Verdinglichung des Menschen und seiner Musik in: Claus-Steffen Mahnkopf, Younghi Pagh-Paan (Hrsg.), ars (in)humana? Zur Position des Menschen in den Künsten unserer Zeit. Ein künstlerisch-wissenschaftlicher Kongress der Hochschule für Künste Bremen (=einwurf 03. Dialoge zwischen Kunst und Musik an der Hochschule für Musik Bremen), Bremen: Hauschild 2004, S. 15ff.

- Kassel, Matthias: Kosmopolit im besten Sinne - Klaus Huber und sein Bekenntniswerk Erniedrigt - geknechtet - verlassen - verachtet ... (1975/1978-81/1982), in: Ulrich Mosch (Hrsg.), «Entre Denges et Denezy ...» - Dokumente zur Schweizer Musikgeschichte 1900-2000, Schott: Mainz etc. 2000, S. 303ff.

- Nyffeler, Max: Avicenna und der Golfkrieg - Anmerkungen zum jüngsten Schaffen von Klaus Huber, in: NZfM 164. Jg. (2001), Heft 2, S. 18ff.

- Wyttenbach, Jürg: Laudatio auf Klaus Huber, in: MusikTexte Heft 81/82 (1999), S. 16f.

- Zenck, Martin: Mandelstam - du Bouchet. Celans Übersetzungen in der Musik von Klaus Huber und André Boucourechliev, in: Celan-Jahrbuch 7 (1997/98), hrsg. von Hans-Michael Speier, Heidelberg: C. Winter 1999, S. 143ff.

Die in dieser Dissonanz abgedruckten Texte von Kjell Keller und Michael Kunkel erscheinen im Frühjahr 2005 in einer Buch-Dokumentation zum laufenden Klaus Huber-Jahr an der Hochschule für Musik Basel nebst Beiträgen von u.a. Anton Haefeli, Heinz Holliger, Klaus Huber, Martin Kirnbauer, Claus-Steffen Mahnkopf, Roland Moser, Max Nyffeler, Balz Trümpy, Renate Würsch, Jürg Wyttenbach und Heidy Zimmermann.