A good servant dismissed for becoming a bad master

Zur Geschichte der gleichstufigen Temperatur

Dieser Artikel ist Resultat eines Forschungsprojekts der Hochschule der Künste Bern.

Dieser Artikel ist Resultat eines Forschungsprojekts der Hochschule der Künste Bern.Heute werden die meisten Tasten- und Knopfinstrumente gleichstufig temperiert, die reine Oktave also in zwölf exakt gleich grosse, aber nicht reine Halbtöne unterteilt.2 Dies bürgerte sich Anfang des 20.Jahrhunderts ein und seither hat sich daran nichts mehr verändert. Bis dahin jedoch – also noch während des ganzen 19. Jahrhunderts – wurde eine lebendige Debatte über Stimmungen und Temperaturen3geführt: Musiker, Komponisten, Musiktheoretiker, Philosophen, Akustiker und Physiker entwickelten und diskutierten unterschiedliche Lösungen, um die Qualitäten tonaler Musik trotz der Beschränkung auf zwölf Tasten pro Oktave bestmöglich darzustellen. Die Stimmungsproblematik für Tasten- und Knopfinstrumente lässt sich als Spannung zwischen dem Streben nach reinen Intervallen einerseits und der Unvereinbarkeit dieses Strebens mit der zwölfteiligen Tastatur anderseits begreifen. Aus dieser Spannung heraus wurden zahlreiche Stimmungen und Temperaturen entwickelt, in denen auf unterschiedliche Weise versucht wurde, diese Unvereinbarkeit zu lösen – eine jahrhundertelange Suche nach der letztlich unmöglichen perfekten Stimmung. Es ist eigentlich erstaunlich, dass die Vielfalt von Stimmungen und Temperaturen sich am Ende des 19. Jahrhunderts auf eine einzige reduzierte: die gleichstufige Temperatur. Häufig wird als Grund hierfür angegeben, dass nur diese Temperatur es erlaube, durch alle Tonarten zu modulieren, und dass die kompositorische Praxis nach genau dieser Möglichkeit verlangt habe. Ich bezweifle allerdings, dass dies tatsächlich der Hauptgrund gewesen ist. In diesem Artikel werde ich weitere mögliche Gründe für die Durchsetzung der gleichstufigen Temperatur am Anfang des 20. Jahrhunderts erörtern. Als wichtige Schritte zu ihrer Durchsetzung werden dabei Änderungen im Klavierbau sowie dessen Industrialisierung im 19. Jahrhundert angeführt, zudem wird die neue Betrachtung des Musikhörens von Hugo Riemann ins Spiel gebracht, und nicht zuletzt die sich erst entwickelnde technische Möglichkeit, eine tatsächlich gleichstufige Temperatur überhaupt herzustellen. Da die gleichstufige Temperatur sich deutlich später durchsetzte als das Repertoire entstanden ist, für das sie heutzutage eingesetzt wird (meist wird das Repertoire des ganzen 19. Jahrhunderts in gleichstufiger Temperatur gespielt), werde ich am Ende dieses Beitrags noch ausführen, was die historische Vielfalt der Temperaturen, die der Alleinherrschaft der gleichstufigen Temperatur vorausging, für die historisch informierte Interpretationspraxis bedeuten könnte (gerade was Musik des 19. Jahrhunderts anbelangt).

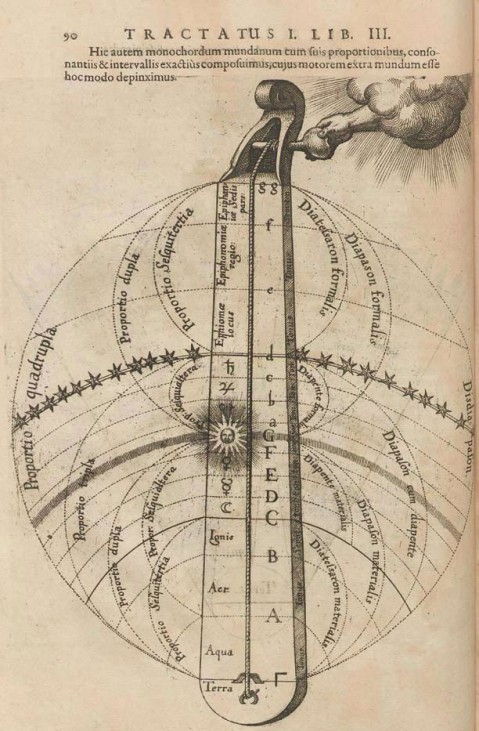

Seit der Antike wurden die einfachen Schwingungsverhältnisse reiner Intervalle stets als Grundlage jeder Stimmung betrachtet. Vielen Philosophen, von Pythagoras bis zu frühneuzeitlichen Musikdenkern, galten die einfachen Schwingungsverhältnisse der Intervalle, die man auf einem Monochord als Längenverhältnis der Saite leicht finden kann, als direktes Abbild der Weltordnung. Bis in den frühen Barock wurden diese Verhältnisse denn auch in Verbindung zu den Distanzen zwischen den Planeten gebracht. Beispielhaft macht das Bild des englischen Philosophen, Theosophen und Mediziners Robert Fludd (1574-1637) diese Beziehungen explizit (s. Abbildung 1):

Die Hand Gottes erscheint in einer Wolke und stimmt das Monochord des Kosmos. Die Himmelskörper sowie die Elemente Luft, Wasser, Feuer und Erde haben alle ihre Tonhöhe und stehen in denselben Proportionen zueinander wie die reinen Intervalle auf dem Monochord. Fludd wurde von seinen Zeitgenossen als altmodischer Denker angesehen, dessen Vorstellungen ihnen im Zeitalter der aufstrebenden experimentellen Naturwissenschaften als allzu mystisch galten. Gott galt nicht mehr als allmächtiger «Stimmer» des Kosmos und Herrscher über die Intervalle. Stattdessen begann man, Musik empirisch zu erforschen: Es war nun dem Menschen überlassen, neue Temperaturen zu finden. Die Intervalle wurden nicht mehr allein nach himmlischem Gebot und basierend auf der Lehre von Pythagoras bestimmt, sondern neu auch nach menschlichen Bedürfnissen temperiert.

Die Ideen des niederländischen Mathematikers Simon Stevin (1548-1620) stehen den oben erwähnten einfachen Verhältnissen reiner Intervalle diametral entgegen: In seinem Vande spiegheling der singconst5 plädiert er für die Teilung der Oktave in zwölf gleiche Halbtöne und beschreibt erstmals in der europäischen Musikgeschichte die mathematischen Grundlagen, auf denen eine solche Teilung beruhen könnte. So wie Pythagoras und seine Anhänger die reinen Intervalle als natürlich und wahr verstanden, bezieht sich auch Stevin in seinem Traktat auf die «ware redens der natuerlicke toonen» (die wahren Verhältnisse der natürlichen Töne). Die «Singconst»(die Musik) selbst liefere ihm für solche Wahr- und Natürlichkeit den Beweis, denn beim Singen von Ganztönen benutze der Mensch von Natur aus immer das gleich grosse Intervall.6 In seinem Traktat erörtert Stevin die Berechnungsgrundlagen und zeigt, dass die zwölfte Wurzel aus zwei den mathematischen Schlüssel bereitstellt, um die Oktave in zwölf gleich grosse Halbtöne zu unterteilen.7

In den Jahrhunderten nach Simon Stevin fanden zwischen Befürwortern der mitteltönigen Temperatur und Verfechtern neuerer Temperaturen ohne Wolfsquinte10 grosse Debatten statt. Insgesamt lassen sich die diskutierten Temperaturen grob in drei Gruppen aufteilen: Gleichstufige, ungleichstufige und mitteltönige Temperaturen.Am einfachsten zu beschreiben ist die gleichstufige Temperatur, in der die Oktave in gleich grosse Intervalle – seien es 12, 19 oder 31 – aufgeteilt wird. Bei den mitteltönigen Temperaturen werden die Quinten so temperiert, dass sich möglichst viele reine grosse Terzen ergeben. Als Beispiel sei die «1/4 Komma mitteltönige Temperatur»erwähnt, bei der elf Quinten so verkleinert (also temperiert) werden, dass reine grosse Terzen entstehen – eine Quinte wird dadurch aber zur unbrauchbaren Wolfsquinte. In den übrigen mitteltönigen Temperaturen werden die Quinten meist weniger stark temperiert, was den grossen Terzen aber auch einiges an Reinheit nimmt. In der Gruppe der ungleichstufigen Temperaturen findet sich kein Wolfsintervall, im Unterschied zur gleichstufigen Temperatur aber viele reine Intervalle. Zudem ist die Grösse der Intervalle unregelmässiger und jede Tonart bekommt dadurch ihre individuelle Färbung (so kennt die 1/4 Komma-mitteltönige Temperatur zum Beispiel nur zwei Terzgrössen, während man bei den ungleichstufigen Temperaturen vier bis sechs davon antrifft). Die ungleichstufigen Temperaturen sind am leichtesten zu stimmen, da die meisten Quinten rein gestimmt werden können.

Gleichstufige wie ungleichstufige Temperaturen fanden viele Befürworter, und auch die älteren mitteltönigen Temperaturen konnten weiterhin auf Sukkurs zählen. Die Gründe, die für die eine oder andere sprachen, waren sehr unterschiedlich: Die ungleichstufigen Temperaturen wurden oft gerade deshalb bevorzugt, weil alle Tonarten unterschiedlich temperiert sind, eine Modulation also nicht nur die Änderung des Grundtons bedeutete, sondern auch diejenige der Temperatur; der daraus resultierende unterschiedliche Charakter der Tonarten schien vielen für modulierende Musik von klarem Vorteil. Für «ganz verwerflich» hielt der deutsche Komponist und Musiktheoretiker Johann Philipp Kirnberger (1721-1783) die gleichstufige Temperatur; er betonte, dass in den von ihm entwickelten ungleichstufigen Temperaturen jede Tonart anders klinge und man deswegen auch sofort hören würde, ob es d-Moll, f-Moll, G-Dur oder E-Dur sei.11 Aber auch die gleichstufige Temperatur wurde von vielen als die einzig sinnvolle angesehen. So bemerkte der deutsche Musiktheoretiker Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795) in seinen Principes du Clavecin, dass es wohl eine sehr magere Musik sein müsse, deren Qualität von den verschiedenen Terzgrössen abhänge und also vom kleinen Stimmhammer der Stimmer bestimmt werde.12 Marpurg rechnet es der gleichstufigen Temperatur als Vorteil an, dass durch sämtliche Tonarten moduliert werden kann, ohne dass die Tonarten eigene Charakteristiken erkennen lassen – er argumentiert also gerade umgekehrt wie Kirnberger und weitere Verfechter der ungleichstufigen Temperaturen. Erstaunlicherweise wird das Phänomen der Modulation von entgegengesetzten Lagern als Argument für ihre jeweiligen Positionen angeführt: Während Kirnberger die unterschiedlichen Tonarten-Charaktere wichtig sind, die sich durch ungleichstufige Temperaturen ergeben, will Marpurg durch die gleichstufige Temperatur gerade das Auftreten unterschiedlich gefärbter Tonarten verhindern; und – tertium datur – der englische Kanoniker und Komponist Charles John Smyth (1760-1827) betrachtete die mitteltönige als die «am meisten schmackhafte» Temperatur für die Benutzung unterschiedlicher Tonarten.13

Im 19. Jahrhundert gewinnt die gleichstufige Temperatur zunehmend an Befürwortern: So hielt etwa Louis Spohr (1784-1859) in seiner Violinschule von 1832 fest, dass er mit reiner Intonation «natürlich» die gleichschwebende14 meine, da es für die Musik keine andere gäbe.15 Die englische Klavierfirma Broadwood begann 1846 als erste Firma, alle Klaviere gleichstufig zu temperieren: Der Stimmer Alfred James Hipkins (1826-1903) wurde beauftragt, allen Stimmern von Broadwood das gleichstufige Temperieren beizubringen.16 Hipkins selbst war ein vielgefragter Stimmer, der unter anderem auch für Frédéric Chopin, Franz Liszt und Richard Wagner im Einsatz war.17

Allerdings wurden nach wie vor auch die alten mitteltönigen Temperaturen eingesetzt, obwohl sich mit ihnen nicht alle Tonarten verwenden lassen. Insbesondere die Orgel stimmte man noch lange mitteltönig, da bei ihr die in anderen Temperaturen auftretenden Schwebungen besonders gut hörbar sind.18Die Orgel hat ein anderes Teiltonspektrum als beispielsweise das Klavier: Die höheren Teiltöne klingen stärker und länger mit und deswegen sind die Schwebungen zwischen diesen Teiltönen viel ausgeprägter.

Die Debatte über Temperaturen wurde also nicht nur von theoretischen und kompositorischen Überlegungen bestimmt, sondern auch von pragmatischen Gesichtspunkten wie der jeweiligen Eignung einer Temperatur für ein bestimmtes Instrument. Während für die Orgel die Mitteltönigkeit wie erwähnt noch lange als ideale Temperatur galt, wurde die Gleichstufigkeit schon ab ca. 1550 zur üblichen Temperatur für Instrumente mit Bünden wie die Laute oder die Gambe.19 Die Wahl der Temperatur wurde zudem auch in Abhängigkeit von der Besetzung eines Werks sowie der Funktion einzelner Instrumente getroffen: Der italienische Physiker und Naturphilosoph Tiberius Cavallo (1749-1809) behauptete zum Beispiel, entscheidend bei der Frage, ob das Instrument eher mitteltönig oder gleichstufig temperiert werden sollte, sei seine Funktion als Solo- oder als Begleitinstrument.20

Bevor wir darauf eingehen, weshalb zu Beginn des 20. Jahrhunderts die oben skizzierte Debatte fast völlig verstummte und allein die gleichstufige Temperatur übrig blieb, möchte ich eine Bemerkung zur sogenannten «Gleichstufigkeit» der gleichstufigen Temperatur einfügen: Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war noch kein Klavierstimmer in der Lage, ein Klavier dergestalt gleichstufig zu temperieren, wie Stevin es zu Beginn des 17. Jahrhunderts berechnet hatte. Sehr detailliert beschreibt Owen H. Jorgensen diese Entwicklung mit Hilfe gründlicher Analysen der verschiedenen damals üblichen Stimmmethoden in seinem 1991 erschienenen Buch Tuning: containing the perfection of eighteenth-century temperament, the lost art of nineteenth-century temperament, and the science of equal temperament21. Jorgensen zeigt etwa anhand von Hipkins’ Stimmmethode, dass die Temperatur der Klaviere von Chopin, Liszt und Wagner sowie der Broadwood-Klaviere allgemein keineswegs exakt gleichstufig war.22 Man muss sich also bewusst machen, dass die gleichstufige Temperatur im 19. Jahrhundert etwas wesentlich anderes war als das, was wir heute unter ihrem Begriff verstehen. So findet man in den Stimmanweisungen des 19. Jahrhunderts oft die Angabe, die Quinten seien innerhalb einer Oktave gleichschwebend zu temperieren.23 Eine tatsächlich gleichstufige Temperatur kann auf diese Weise aber niemals entstehen, weil in ihr die Intervalle eben gerade nicht gleich schweben, sondern mit zunehmender Höhe auch die Schwebungen zunehmen.24 Gleichschwebende Quinten innerhalb einer Oktave und Gleichstufigkeit schliessen sich also gegenseitig aus. Die Abweichungen von der Gleichstufigkeit müssen folglich im 19. Jahrhundert sehr viel grösser gewesen sein als die heute zugelassenen (und von guten Konzertstimmern bewusst eingesetzten) minimalen Abweichungen.25Zudem wurden ungleichstufige und gleichstufige Temperaturen oft unscharf auseinander gehalten – wie der englische Mathematiker, Philologe und Phonetiker Alexander John Ellis (1814-1890) betonte26 – was dazu führte, dass viele Musiker des 19. Jahrhunderts glaubten, ihr Instrument sei gleichstufig gestimmt, wenn sie alle Tonarten darauf spielen konnten. Von der Theorie beeinflusst wird man in der Praxis vieles zurecht gehört haben, zumal die Hörerfahrung einer exakte Gleichstufigkeit fehlte. Die gleichstufige Temperatur stand als Idee für unbegrenzte Möglichkeiten in Modulation und Enharmonik, die klangliche Realität war eine andere. Es könnte sich ähnlich verhalten haben wie bei Johann Sebastian Bach: Bis heute hält sich der Glaube, er hätte im Wohltemperirten Clavier die gleichstufige Temperatur verwendet.27

Um tatsächlich nach Stevins Berechnungsgrundlagen exakt gleichstufig zu stimmen, musste die Stimmtechnik grundlegend geändert werden. Nach dieser neuen Technik bedeutete Stimmen nicht mehr das blosse Aushören der Intervalle, sondern das Zählen der Schwebungen zwischen den beiden Tönen des Intervalls28 (und zwar insbesondere denjenigen zwischen benachbarten Teiltönen, vgl. das Beispiel in Anmerkung 24). Nach Gottes stimmender Hand fällt jetzt auch das musikalische Gehör weg: Stimmen wird zum Messen, zum wissenschaftlich überprüfbaren Abzählen von Schwebungen.

Die Wichtigkeit dieser Schwebungen zwischen Teiltönen wurde vom deutschen Physiologen und Physiker Hermann von Helmholtz (1821-1894) entdeckt und in seinem einflussreichen Buch Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik beschrieben.29 Der medizinisch ausgebildete Helmholtz verband in dieser Schrift den damaligen Stand der akustischen Forschung mit demjenigen der Musiktheorie und verstand das Musikhören als primär physiologische Funktion des Ohres – kaum jedoch als geistige Aktivität.30 Das Hören von Intervallen wandelte sich so zu einer überprüfbaren Tätigkeit in Form des Zählens von Schwebungen pro Sekunde. Die Schrift von Helmholtz wurde von Musikern, Instrumentenbauern, Musikwissenschaftlern und -theoretikern sowie von Akustikern rezipiert und diente nicht zuletzt auch Klavierstimmern als wichtige Quelle. Sowohl der bereits erwähnte Hipkins als auch der Vater der modernen Klavierstimmung, William Braid White, beziehen sich in ihren Schriften mehrmals auf die Forschungen von Helmholtz.31

Kommen wir zur Frage zurück, weshalb gerade die gleichstufige Temperatur am Anfang des 20. Jahrhunderts als einzige übrig blieb. Als häufigster Grund wird angeführt, dass nur diese Temperatur es erlaube, in allen Tonarten zu spielen. Genau dies aber ist auch in vielen ungleichstufigen Temperaturen sehr gut möglich, da sie im Unterschied zu den mittelstufigen Temperaturen keine Wolfsquinte haben – dies kann also nicht der ausschliessliche Grund gewesen sein. Jorgensen behauptet denn auch, dass erst das Auftreten der Atonalität der gleichstufigen Temperatur zum Durchbruch verhalf32 (allerdings erwähnt Jorgensen als Beispiele für atonale Musik unter anderen Claude Debussy und Maurice Ravel)33. Stimmt diese Hypothese, müsste man meinen, dass die gleichstufige Temperatur für alle atonale Musik ideal ist. Nur ein kleiner Blick ins 20. Jahrhundert genügt aber, um sich davon zu überzeugen, dass es auch im 20. Jahrhundert sehr wenig Musik gibt, für welche die gleichstufige Temperatur ideal wäre, stattdessen aber eine grosse Zahl von Komponisten, die sich intensiv mit anderen Tonhöhenmodellen beschäftigen. Auch für die Musik von Debussy und Ravel erscheint die gleichstufige Temperatur keineswegs zwingend: Dürfte bei der Ganztonskala die gleichstufige Temperatur noch erste Wahl sein, könnten andere Temperaturen oder Stimmungen für die Pentatonik oder die an harmonische Teiltonreihen erinnernden Tontrauben besser geeignet sein. Die einzige Musik zu der die Temperatur mit zwölf gleichen Stufen wirklich hervorragend zu passen scheint, ist die Zwölftonmusik. Es erscheint aber ziemlich übertrieben, ausgerechnet der Zwölftonmusik, die zu ihrer Entstehungszeit so unpopulär war, dass Schönberg einen Verein für musikalische Privataufführungen gründete, um sie ungestört aufführen zu können, eine musikhistorisch derart mächtige Rolle in der Definition der Temperatur unserer Zeit zuzuschreiben. Die Hauptgründe für die Dominanz der gleichstufigen Temperatur im 20. Jahrhundert dürften wohl nicht in der Auflösung der Tonalität liegen.

Ellis verglich in seinem Artikel On the Temperament of Musical Instruments with Fixed Tones 59 Stimmungen und Temperaturen. Dabei beurteilte er alle ungleichstufigen Temperaturen als schlechter denn die gleichstufige, da in den ungleichstufigen Temperatur viele grosse Terzen noch grösser seien als in der gleichstufigen, und deswegen noch stärker von der reinen grossen Terz abwichen.35 Für Ellis waren die ungleichstufigen Temperaturen deswegen nicht der Rede wert und sie wurden von ihm schliesslich auch nicht in seine Tabelle aufgenommen (eine ähnliche Auffassung finden wir bei Helmholtz, der die ungleichstufigen Temperaturen als unvollkommene Versuche der gleichstufigen Temperatur verstand)36. Allein die gleichstufige oder die mitteltönige Temperatur kam für Ellis in Frage. Da letztere aber wie oben beschrieben nur in einigen Tonarten reine Terzen aufweist und in anderen das sogenannte Wolfsintervall auftaucht, war sie keine mögliche Lösung für die chromatische Musik des 19. Jahrhunderts – für das Klavier blieb nur noch die gleichstufige Temperatur übrig.37 Diese verstand Ellis allerdings nicht als endgültiges Ziel, als das ihm nach wie vor die Utopie reiner Intervalle vorschwebte. Die gleichstufige Temperatur war bloss ein Schritt auf dem Weg zur idealen Lösung.

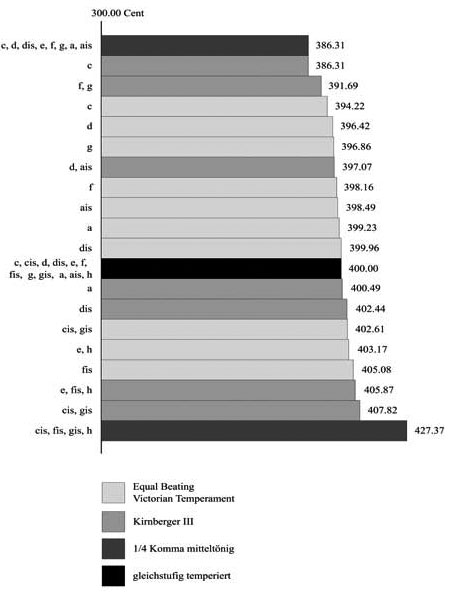

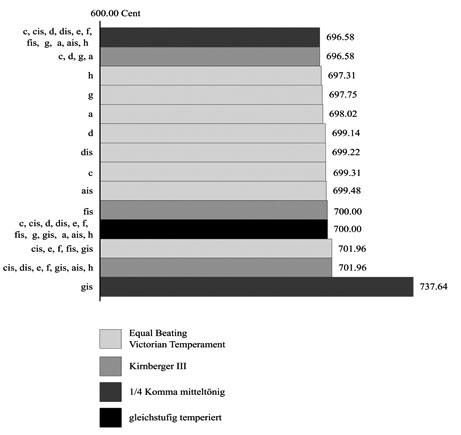

Um sich einen Überblick über alle Temperaturen und Stimmungen zu verschaffen, sie untereinander zu vergleichen und um auch die Intervalle innerhalb einer Temperatur vergleichen zu können, konzipierte Ellis die Masseinheit der Cents. Damit wurde es möglich, Intervalle miteinander zu vergleichen, ohne die logarithmische Natur der Skalen zu beachten.38 Das Wichtigste an diesem neuen Messsystem: Es ist eine der ersten Möglichkeiten, Intervalle nicht durch Proportionen darzustellen. Vor Ellis wurden Intervalle meistens mit Hilfe der Saitenverhältnisse auf dem Monochord miteinander verglichen (z.B. 3:2 für die Quinte, aber auch 524288:531441 für das pythagoräische Komma). Mit dem Centsystem liessen sich nun alle Intervalle auf einfache Weise vergleichen, das Wegfallen der Proportionen führte aber auch zum Verschwinden der reinen Intervalle als Bezugspunkt. Eine Unterteilung der Oktave in 1200 Cent ist ein typisch gleichstufiges Vorgehen. Mit 300, 400 und 700 Cent werden heute kleine und grosse Terz sowie Quinte in der gleichstufigen Temperatur gemessen. Die gleichstufige Temperatur wird mit dem Centsystem zur Normalität, und alle andere Temperaturen und Stimmungen werden zu Abweichungen der gleichstufigen Temperatur. Müssen aber reine Intervalle im Centsystem dargestellt werden, dann kommen ziemlich unregelmässige Zahlen heraus: 315.64 und 386.32 für die reine kleine und grosse Terz, 701.96 Cent für die reine Quinte.

Das heute dominierende Messsystem lässt also die einfachen reinen Intervalle kompliziert aussehen, die komplizierten temperierten Intervalle hingegen ganz einfach. Schon dies zeigt, wie die gleichstufige Temperatur den heutigen Diskurs über Stimmungen und Temperaturen dominiert. Alle Temperaturen, egal ob mitteltönige oder ungleichstufige, werden immer als Abweichung von der gleichstufigen Temperatur dargestellt.

Auch einige Veränderungen im Instrumentenbau und in der Musikpraxis dürften zur wachsenden Überlegenheit der gleichstufigen Temperatur beigetragen haben. So stimmten vor dem 19. Jahrhundert fast alle Musiker ihre Instrumente selbst. Pianoforti und Cembali mussten alle paar Tage gestimmt werden. Um einen lauteren Klang zu erzielen und dem Instrument mehr Stabilität zu geben, wurde dann im 19. Jahrhundert vermehrt Metall bis hin zur Gusseisenplatte im Klavierbau eingesetzt.40 Klaviere mit Metallrahmen erlaubten es, die Saiten mit höherer Spannung zu montieren und zudem verstimmten sie sich weniger schnell.41 Das Klavier brauchte nun zwar weniger oft gestimmt zu werden, doch das Stimmen selbst wurde durch die erhöhte Spannung der Saiten schwieriger und erforderte einiges an Kraft und Technik. Parallel zu dieser Erschwerung des Stimmens verlief die enorme Verbreitung des Klaviers in der bürgerlichen Gesellschaft. Wie Pilze schossen Klavierfirmen aus dem Boden und die Zahl von Klavierspielern nahm enorm zu.42 Da diese das Klavierspiel meist als Liebhaberei betrieben, waren sie aber oft nicht in der Lage, ihr Klavier selbst zu stimmen – und so entstand Anfang des 19. Jahrhunderts der Beruf des Klavierstimmers.43 Auch die professionellen Musiker verloren zunehmend die Fähigkeit, ihr eigenes Instrument zu stimmen, am Ende des 19. Jahrhundert soll lediglich noch ein Prozent von ihnen dazu fähig gewesen sein.44

Der neue Beruf des professionellen Klavierstimmers führte zu einer standardisierten Temperatur. Anstatt dass jeder Musiker seine eigene Temperatur wählte, dabei wohl öfters zwischen verschiedenen Temperaturen wechselte und sicher gewisse Geheimnisse hütete, um sich von anderen auch zu unterscheiden, bestimmte jetzt ein einzelner Stimmer über die Temperatur einer grossen Anzahl von Klavieren. Die Stimmer wurden ausgebildet und die Qualität der Stimmung sollte überprüfbar sein, was dann am leichtesten ist, wenn alle gleich stimmen. Es wurden Berufsverbände gegründet wie die «Piano Technicians Guild» und Stimmer, welche die anerkannte Prüfung in der gleichstufigen Temperatur erfolgreich ablegten, durften sich «R P T» nennen: «Registered Piano Technician».

Die Stimmtechniken wurden in zahlreichen Büchern erklärt. Das Buch Modern Piano Tuning (1917) des berühmten Klavierstimmers William Braid White (1878-1959) wurde für das 20. Jahrhundert zum Klassiker. Die eigentliche «Wahrheit» liegt aber nach White weiterhin in den reinen Intervallen und jeder Stimmer müsse sich dies immer wieder bewusst machen; die gleichstufige Temperatur sei nicht mehr als der notwendige Kompromiss, den man zwingend benutzen müsse.45 White reiht sich zudem in die Tradition derer ein, denen musikalische Chromatik und gleichstufige Temperatur als zwei Seiten der gleichen Medaille gelten. Nicht einmal als Vermutung erscheint bei ihm die Idee, dass Bach sein Wohltemperirtes Clavier auch geschrieben haben könnte, weil die Tonarten zwar alle spielbar waren und doch jede unterschiedliche Charakteristika aufwies – eine These, die heute als gesichert gilt. Während Ellis die ungleichstufigen Temperaturen wenigstens noch kurz erwähnte, um sie als unbrauchbar zu qualifizieren, haben für White die ungleichstufigen Temperaturen anscheinend gar nie existiert.46 Entsprechend versteht er die mitteltönige Temperatur als direkte Vorgängerin der gleichstufigen.47 Erstaunlicherweise ist allerdings auch für White die gleichstufige Temperatur bloss eine Zwischenphase: Sobald es das Klavier und die Orgel einmal nicht mehr gäbe, würde die Welt rasch ein anderes Stimmungssystem als die künstliche gleichstufige Temperatur finden – immerhin eine erstaunliche Aussage für den Vater der modernen Klavierstimmung, der hier das wichtigste Instrument seiner Zeit zur Disposition stellt. So lange das Klavier aber industriell hergestellt werde, sah White keine Möglichkeit für eine Weiterentwicklung der Temperatur. Eine Voraussage, die sich für das 20. Jahrhundert in aller Konsequenz bewahrheiten sollte.

Während Ellis und White die gleichstufige Temperatur noch als Notlösung verstanden, vertrat der einflussreiche Musikwissenschaftler Hugo Riemann (1849-1919) die Meinung, mit der gleichstufigen Temperatur sei die Stimmungsfrage gelöst. Auch für ihn gab es als einzige Alternative zur gleichstufigen Temperatur nur die reinen Intervalle. Diese Meinung erläuterte er in seinem Artikel Ideen zu einer «Lehre von den Tonvorstellungen», dessen Titel deutlich auf das Buch von Helmholtz anspielt (Riemann betont denn auch, dass er die Ideen von Helmholtz weiterführen möchte). Riemann untersuchte, was wir uns – unabhängig von den physiologischen Empfindungen des Ohres – beim Musikhören tatsächlich vorstellen. Hören wir tonale Musik auch in der gleichstufigen Temperatur quasi rein? Riemann setzte nicht wie Helmholtz bei Akustik und Hörphysiologie an, sondern vielmehr bei den «Tonvorstellungen». Er war der Meinung, dass die Musik, die sich im Kopf des Komponierenden formuliere, sich auch in den Kopf des Hörenden übertrage. Die Notation, die Aufführung, das Erklingen der Musik seien nur Vermittlungsinstanzen, um die eigentliche Musik vom Komponierenden zum Hörenden zu übertragen; die Tonvorstellungen des Komponisten würden in der Phantasie des Hörers wieder neu erstehen.49 Nach Riemann werden folglich beim Komponisten wie beim Hörer per se reine Intervalle imaginiert, wenn auch das real Klingende der gleichstufigen Temperatur entspricht. Wir seien gezwungen, das unvollkommen Gehörte gemäss der reinen Stimmung zurechtzuhören, meint Riemann, denn wir seien gar nicht in der Lage, gleichstufig zu hören.

Mit Hugo Riemann werden alle Fragen um die Klangrealität der gleichstufigen Temperatur für überflüssig erklärt, weil die Musik nur noch Gedanke ist, quasi die neue göttliche Hand, welche als «Musik in der Vorstellung»die unvollkommene musikalische Realität der Welt ins richtige Licht rückt. Ungleichstufige Temperaturen können da nur stören. Da aber gemäss Riemann, die Stimmung nur eine Frage der Vorstellung ist, stellen sich der gleichstufigen Temperatur keine Hindernisse mehr in den Weg: Egal wie unvollkommen die gleichstufige Temperatur mit ihren zwölf gleichen Halbtönen auch klingt, die Vorstellung wird’s richten! Deshalb wurden auch kaum Weiterentwicklungen versucht, wie sich das Ellis und White noch erhofften. Durch die Berufsgruppe der Klavierstimmer wurde die gleichstufige Temperatur schliesslich definitiv als Standard des 20. Jahrhunderts etabliert, der dann auch vom Jazz und heute zunehmend selbst von aussereuropäischen Musikkulturen übernommen wird.

Die Geschichte der gleichstufigen Temperatur zeigt aber, dass diese Temperatur – wie alle anderen Stimmungen und Temperaturen – eine historische Temperatur ist, deren Anwendung und Erscheinungsform sich über die Zeit wandeln. Sie ist keine neutrale oder allgemein anwendbare Temperatur. Diesbezüglich könnte man sich die Worte von Ellis zu Herzen nehmen: Die gleichstufige Temperatur sei nicht mehr als ein guter Diener der Musik und soll nicht ohne Hinterfragung als schlechter Meister der Musik akzeptiert werden.

Heute wird der grösste Teil des Klavierrepertoires in gleichstufiger Temperatur gespielt, obgleich heute feststeht, dass während des ganzen 19. Jahrhunderts noch deutlich anders temperiert wurde (und zwar selbst dann, wenn eigentlich Gleichstufigkeit angestrebt wurde). Allerdings zeigen sich neuerdings auch Gegenbewegungen: Ungleichstufige Temperaturen werden in der historisch informierten Aufführungspraxis immer häufiger benutzt, und auch fast (aber eben nur fast) gleichstufige Temperaturen werden heute wieder gestimmt. So entwickelte der Klavierstimmer Bill Bremmer 1992 das «Equal Beating Victorian Temperament», inspiriert von den gleichschwebenden Temperaturen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts üblich waren.50 Die «Equal Beating Victorian Temperament» beinhaltet viele gleichschwebende Intervalle, und obwohl sie der gleichstufigen Temperatur sehr nahe kommt, sorgt sie für einen deutlichen Unterschied im Klavierklang und erscheint weniger neutral als die exakt gleichstufige Temperatur. Wie Bill Bremmer meint, wäre sie nicht nur für die Musik des späten 19. Jahrhunderts geeignet, sondern auch für Jazz oder andere neuere Musik. Bremmer entschied sich – wie es im 19. Jahrhundert üblich war – dafür, selbst eine Temperatur zu entwickeln, die sich zwar der mathematischen Gleichstufigkeit annähert, aber trotzdem einen eigenen Charakter besitzt.51 Mitglieder der «Piano Technicians Guild»diskutierten ausserdem, ob es nicht sinnvoll wäre, neben der Prüfung für die gleichstufige Temperatur eine weitere Prüfung für Fortgeschrittene einzuführen, zu deren Bestehen ein Stimmer in der Lage sein muss, verschiedene historische Temperaturen zu stimmen, darunter auch fast gleichstufige aus dem 19. Jahrhundert.52 Die Position von Riemann, dass wir uns ausschliesslich reine Intervalle vorzustellen vermögen und uns deswegen mit der akustischen Realität nicht auseinandersetzen müssen, ist also für viele Musiker und Klavierstimmer heute nicht mehr haltbar.

Für die historisch informierte Interpretationspraxis öffnet sich hier jedenfalls ein äusserst spannendes Gebiet, denn der allergrösste Teil des Repertoires erklang ursprünglich nicht in gleichstufiger Temperatur – und besonders spannend daran ist, dass wir auch bei akribischer Erforschung aller Quellen kaum auf eine allgemeingültige Temperatur stossen werden, die in Sachen Dominanz und Verbreitung auch nur annähernd mit der mitteltönigen Temperatur in Spätrenaissance und im Frühbarock vergleichbar wäre. Vielmehr können die Interpreten sich nach individuellen Überlegungen für diese oder jene «Spezialität»einer ungleichstufig-gleichstufigen Temperatur entscheiden und damit viel zu einer neuen «diversité musicale»in der Interpretation klassisch-romantischer Musik beitragen.

2 Abgesehen von der täglichen Praxis, bestätigen dies auch sehr viele Quellen. Stellvertretend zitiert sei hier Mark Lindley, Equal Temperament, in: NGroveD (2nd ed.), Bd. 8, S. 275f: «Equal temperament is now widely regarded as the normal tuning of the Western, 12-note chromatic scale». Online: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/08900 (22. Februar 2010).

3 Ich übernehme die in der englischen Literatur geläufige Unterscheidung zwischen «Stimmung» und «Temperatur» (s. z.B. J. Murray Barbour, Tuning and Temperament. A Historical Survey, New York: Dover Publications 2004 [Erstdruck 1951], S. 5. Thomas Donahue, A Guide to Musical Temperament, Oxford: The Scarecrow Press 2005, S. 21). Bei einer «Stimmung» werden ausschliesslich reine Intervalle gestimmt, es bleiben folglich einige ungestimmte «Restintervalle» übrig; bei einer «Temperatur» hingegen werden Intervalle temperiert, also gegenüber dem reinen Intervall vergrössert bzw. verkleinert. Im deutschen Sprachgebrauch wird zwischen den Begriffen «Stimmung» und «Temperatur» weniger klar unterschieden, man verwendet z.B. synonym zum Begriff der «gleichstufigen Temperatur» oft denjenigen der «gleichschwebenden Stimmung».

4 Simon Stevin, The Principal Works of Simon Stevin, hrsg. von R.J. Forbes, A.D. Fokker, A. Romein-Verschoor, Amsterdam: Swets & Zeitlinger, Bd. 5: Engineering – Music – Civic Life, 1966, S. 426. Übersetzung des Originalzitats (1605) aus dem Mittelniederländischen von C. van Eck: «Ganze Töne sind alle gleich gross zu machen, dass zugleich auch halbe Töne alle gleich gross sind».

5 Ebd., S. 422-464.

6 Bemerkenswert und in diesem Zusammenhang konsequent ist, dass Stevin in diesem Traktat die Intervalle nicht mit ihren üblichen Namen bezeichnet, sondern mit Begriffen wie «Dreieinhalb Ganztöne» für die Quinte, «Zwei Ganztöne» für die Terz oder «Sechs Ganztöne» für die Oktave.

7 Stevin ist nicht der einzige, der früh die gleichstufige Temperatur beschreibt und favorisiert. Auch Vincenzo Galilei (1581), Gioseffo Zarlino (1588) und Marin Mersenne (1636) erwähnen Methoden, um eine (manchmal allerdings nur fast) gleichstufige Temperatur zu erreichen. Vgl. Mark Lindley, Temperaments, in: NGroveD (2nd ed.), Bd. 25, S. 248-268. Online: www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/27643 (22. Februar 2010).

8 Gemeint ist hier die mitteltönige Temperatur.

9 Charles John Smyth, Comparative Tables of the Beats of the Tempered Consonances in M. Kirnberger's and the Isotonic or Equal temperament Systems of Tuning. With Remarks on the common System used by Organ Tuners, compared with that of M. Kirnberger, in: The Philosophical Magazine comprehending the various branches of science, the liberal and fine arts, geology, agriculture, manufactures and commerce, hrsg. von Alexander Tilloch, 35 (1810), S. 450. Übersetzung aus dem Englischen von C. van Eck: «Wenn wir eine Orgel in dieser Art gestimmt hören, dürfen wir uns an einem Fest wähnen, an dem Gerichte verschiedener Qualitäten gereicht werden; an Herrn Kirnbergers Fest der ‚exquisite viands’ sind immerhin acht Gerichte sehr schmackhaft, und diejenigen, die Sauerkraut und Oliven mögen und, wie viele unser Komponisten, nichts gegen eine Scheibe Wolf haben, obwohl sie sich kaum entscheiden würden, ausschliesslich von diesem fremden Tier zu essen, die haben eine Gelegenheit, ihren aussergewöhnlichen Geschmack zu befriedigen.»

10 Eine Wolfsquinte ist eine stark unreine Quinte, die zum Beispiel in der pythagoräischen Stimmung entsteht, wenn 11 reine Quinten übereinander geschichtet werden. Die zwölfte «Restquinte» zum Ausgangston ist dann mit 678,50 Cent deutlich zu klein, weil zwölf reine Quinten grösser sind als sieben reine Oktaven. Sie «heult wie ein Wolf».

11 Vgl. Anm. 1.

12 Friedrich Wilhelm Marpurg, Principes du Clavecin, Berlin: Haude et Spener 1756, S. 2-3.

13 Vgl. Anm. 9.

14 Spohr spricht von «gleichschwebend», meint aber «gleichstufig». Darauf schliessen lässt seine Betonung, dass kein Halbton kleiner oder grösser sein darf als ein anderer, was nichts anderes als Gleichstufigkeit bedeuten kann. Im 19. Jahrhundert wurde «gleichschwebend» aber oft mit «gleichstufig » gleichgesetzt oder verwechselt. Auch heutzutage spricht man im deutschen Sprachraum oft von «gleichschwebend» und meint eigentlich «gleichstufig» (mehr zu diesem Unterschied findet sich in Anm. 24).

15 Louis Spohr, Violinschule, Wien: Tobias Haslinger 1832, S. 3.

16 W. Edward Wilkins, 250 Years in the History of Broadwood Pianos, 1977, http://www.uk-piano.org/history/wilkinson.html (22. Februar 2010).

17 Rezension in Notes 49/4 (1993), S. 1410: Owen H. Jorgensen, Tuning: containing the perfection of eighteenth-century temperament, the lost art of nineteenth-century temperament, and the science of equal temperament, complete with instructions for aural and electronic tuning, East Lansing: Michigan State University Press 1991.

18 Mark Lindley, Equal Temperament, in: NGroveD (2nd ed.), Bd. 8, S. 275f.

19 Mark Lindley, Temperaments, in: NGroveD (2nd ed.), Bd. 25, S. 248-268.

20 F. R. S. Tiberius Cavallo, Of the Temperament of Those Musical Instruments, in Which the Tones, Keys, or Frets, are Fixed, as in the Harpsichord, Organ, Guitar, &c., in: Philosophical Transactions of the Royal Society of London 78 (1788), S. 253.

21 Owen H. Jorgensen, Tuning: containing the perfection of eighteenth-century temperament, the lost art of nineteenth-century temperament, and the science of equal temperament, complete with instructions for aural and electronic tuning, East Lansing: Michigan State University Press 1991.

22 Bereits früh erwähnt auch Lennox Atkins, dass Hipkins eindeutig nicht gleichstufig temperiert stimmte: E. P. Lennox Atkins, Ear-Training and the Standardisation of Equal Temperament, in: Proceedings of the Musical Association, 41st Session, 1914-1915, S. 109.

23 Ein spätes Beispiel wird von Alexander J. Ellis im Appendix zu seiner Übersetzung von Helmholtzs Lehre von den Tonempfindungen beschrieben. Hermann von Helmholtz, On the sensations of tone as a physiological basis for the theory of music, übersetzt von Alexander J. Ellis, New York: Dover Publications 1954 [Erstdruck 1885], S. 489.

24 Dazu ein Beispiel: Die Quinte c’-g’ mit 261.63 Hertz und 392.00 Hertz schwebt in der gleichstufigen Temperatur etwas langsamer als die um eine grosse Terz höher gelegene Quinte e’-h’ mit 329.63 Hertz und 493.88 Hertz. Die Schwebungen entstehen – wie Helmholtz entdeckte – dort, wo sich die beiden Teiltonreihen treffen. Im Fall der Quinte sind das der dritte Teilton des unteren Tons des Intervalls (784.89 Hertz bzw. 988.89 Hertz) und der zweite Teilton des oberen Tons (784.00 Hertz bzw. 987.76 Hertz). Die Differenz ist im Fall der tieferen Quinte c'-g' kleiner als bei der höheren e'-h' (794.89 - 784.00 = 0.89 bzw. 988.89 - 987.76 = 1.13). Die tiefere Quinte schwebt folglich weniger als einmal pro Sekunde, die um eine grosse Terz höhere mehr als einmal pro Sekunde.

25 Die minimalen Abweichungen entstehen heute vor allem dadurch, dass die untersten und obersten Oktaven leicht gespreizt werden.

26 Alexander J. Ellis, On the Temperament of Musical Instruments with Fixed Tones, in: Proceedings of the Royal Society of London 13 (1863-1864), S. 416. Der vielseitige Privatgelehrte Ellis soll als Vorbild für Professor Henri Higgins in G. B. Shaws Pygmalion gedient haben.

27 Zur Frage nach der originalen Temperatur von Bachs Wohltemperirtem Clavier gibt es zahlreiche Forschungsarbeiten. Eine der jüngsten ist: Reinhard Böss, Die ungleich schwebende Originalstimmung von Johann Sebastian Bach: DAS WOHL TEMPERIRTE CLAVIER, Frankfurt am Main: Lang 2009.

28 Erste Hinweise auf die Möglichkeit, Schwebungen zu zählen, finden sich bei Robert Smith 1749 und John Robinson 1801 (s. Jorgensen 1991, S.91 bzw. S. 272f). Beide vermeinten aber fälschlicherweise, Schwebungen zwischen den Grundtönen zu zählen, während es sich tatsächlich um solche zwischen sich treffenden Teiltönen handelt (vgl. Anm. 24).

29 Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, Braunschweig: Vieweg, 2. Auflage 1865 [Erstdruck 1863].

30 Eine genaue Betrachtung des Wandels vom musikalischen Gehör zum physiologischen Ohr findet sich in: Matthias Rieger, Helmholtz Musicus. Die Objektivierung der Musik im 19. Jahrhundert durch Helmholtzs Lehre von den Tonempfindungen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2006, S. 75f.

31 Alfred James Hipkins, A Description and History of the Pianoforte and of the Older Keyboard Stringed Instruments, London: Novello Ewer and Co. 1896. William Braid White, Modern Piano Tuning and Allied Arts, New York: Edward Lyman Bill 1917. White las die Schrift von Helmholtz nachweislich in der englischen Übersetzung von Ellis. Wie sehr er von Ellis' Schriften beeinflusst war, lässt sich auch daran ablesen, dass er dessen Formulierungen manchmal wörtlich übernimmt – so schreibt er etwa: «The Equal Temperament is a good servant but a bad master» (S. 93). Genau dieselbe Formulierung hat Ellis bereits 1874-75 benutzt (vgl. Anm. 34).

32 Owen H. Jorgensen, Tuning: containing the perfection of eighteenth-century temperament, the lost art of nineteenth-century temperament, and the science of equal temperament, complete with instructions for aural and electronic tuning, East Lansing: Michigan State University Press 1991, S. 6, 512 und 713.

33 Ebd. S. 2.

34 Alexander J. Ellis, Illustrations of Just and Tempered Intonation in: Proceedings of the Musical Association, 1st Session 1874-1875, S. 163. Übersetzung aus dem Englischen von C. van Eck: «Doch die Entdeckungen von Helmholtz haben die Totenglocke der gleichstufigen Temperatur gegossen, die von da an als theoretischer Fehler und praktischer Notbehelf betrachtet werden musste; als guter Diener, entlassen dafür, ein schlechter Herr geworden zu sein, und nur im Amt verbleibend, bis sein Nachfolger berufen ist.»

35 Alexander J. Ellis, On the Temperament of Musical Instruments with Fixed Tones, in: Proceedings of the Royal Society of London 13 (1863-1864), S. 417. In ungleichstufigen Temperaturen sind grosse Terzen oft gleich gross wie pythagoräische Terzen, und die einzelnen Intervalle sind zudem sehr unregelmässig gestimmt. Während die gleichstufige Temperatur nur eine grosse Terz (400 Cent) kennt, verfügt die pythagoräische Stimmung bereits über zwei (384 und 408 Cent) und alle ungleichstufigen Temperaturen über noch deutlich mehr (Werckmeister und Sorge vier, Valotti und Young fünf, Neidhardt II und III sechs und Kirnberger III sogar sieben). Ein schematischer Überblick der Terzen in verschiedenen Stimmungen und Temperaturen findet sich in: Thomas Donahue, A Guide to Musical Temperament, Oxford: The Scarecrow Press 2005, S. 51-55.

36 «Dies führte nach mancherlei unvollkommeneren Versuchen, bei denen man einzelne Intervalle mehr oder weniger veränderte, um die anderen rein zu erhalten, sogenannten ungleichschwebenden Temperaturen, endlich zu dem System der gleichschwebenden Temperatur, bei welcher man die Oktave in 12 ganz gleich große Tonstufen einteilte.» Helmholtz 1865, S. 479.

37 Ellis, On the Temperament, S. 420.

38 Eine (gleichstufig temperierte) Quinte beträgt im Centsystem immer 700 Cent, egal in welcher Lage sie erklingt. Wenn man das Intervall aber in Hertz angibt, variiert die Zahl abhängig von der Lage des Intervalls, z.B. beträgt sie bei der Quinte c’-g’ (261.63 bzw. 392.00 Hertz) nur 130.37 Hertz, bei der höheren Quinte e’’-h’’ (659.26 bzw. 987.77 Hertz) hingegen bereits 328.51 Hertz.

39 White, Modern Piano Tuning, S. 81f. Übersetzung aus dem Englischen von C. van Eck: «So lange natürlich in der Manufaktur von Klavieren und Orgeln eher die industrielle Seite betont wird anstelle der künstlerischen, werden wir uns wohl mit der gleichstufigen Temperatur zufrieden geben müssen. Doch kann auch beobachtet werden, dass – falls das Klavier und die Orgel aus dem Fokus gerieten – Musik auf der ganzen Welt innerhalb von zehn Jahren auf der Grundlage anderer als der gleichstufigen Temperatur aufbauen würde.»

40 Hipkins datiert die Klaviere mit Metallrahmen ab 1820 (Hipkins, A Description and History of the Pianoforte, S. 3).

41 Edwin M. Good, Giraffes, black dragons, and other pianos: a technological history from Cristofori to the modern concert grand, Stanford: Stanford University Press 2001, S. 146.

42 Tim Blanning, The Triumph of Music: Composers, Musicians and Their Audiences, 1700 to the Present, London: Allen Lane 2008, S. 183.

43 Jorgensen, Tuning, S. 272-273.

44 Ebd., S. 615.

45 White, Modern Piano Tuning, S. 95.

46 White erwähnt kein einziges Mal die Temperaturen von Werckmeister, Kirnberger, Valotti, Young etc.

47 White, Modern Piano Tuning, S. 82.

48 Hugo Riemann, Ideen zu einer «Lehre von den Tonvorstellungen», in: Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft 2 (1999), S. 2 [Erstdruck des Artikels 1915]; Online: www.fzmw.de/1999/1999_1.htm (22. Februar 2010).

49 Ebd., S. 3.

50 Bill Bremmer, The Equal Beating Victorian Temperament, www.billbremmer.com/ebvt (22. Februar 2010).

51 Bill Bremmer, The Origins of the Equal Beating Victorian Temperament, http://web.archive.org/web/20031203185748, www.billbremmer.com/EBVTOrigins.html (22. Februar 2010).

52 Carl Radford, Historical Temperaments: A New Trend in Piano Tuning, in: Official newsletter of the North Shore Chapter of the Piano Technicians Guild, 1991. www.radfordpiano.com/historical.html (22. Februar 2010).